Pädagogische Miniatur über den Sakramentalismus im Alltag

Ein Beitrag von Christian Seitz

Vom Sterben und Auferstehen in der Chemie

Es ist also wieder einmal soweit: Im Rahmen des Chemie-Unterrichts einer 9. Klasse gilt es aus einem Meer von Lavendelblüten durch eine Wasserdampf-Destillation die ätherischen, geruchstragenden Öle herauszulocken. Die Destillation ist einer der schönsten Versuche im Chemie-Unterricht. Sie bedarf der Zeit, der Geduld und verträgt keine Hetze. Dazu hat man eher in der Vorbereitung Gelegenheit, denn im Unterricht selbst sind die Schüler in diesem Alter eher an schnellen Ergebnissen interessiert und haben weniger die Muße, sich mit einem solch poetischen Vorgang innerlich zu verbinden.

Die Destillation bedarf der Andacht, handelt es sich bei ihr doch um einen der uralten, alchemistischen Prozesse! Aber deshalb hat man sich ja gerade die Zeit außerhalb aller Verpflichtungen gewählt, um sich diesem Vorgang wenigstens in der Vorbereitung innerlich verbinden zu können, um ihn innerlich erleben zu können.

Da betritt man also nun an einem Nachmittag den Chemiesaal. Stühle stehen teils geordnet, teils ungeordnet an den jeweiligen Tischen; auf der hintersten Fensterbank träumt ein zerknüllter Papierknäuel seiner Entsorgung entgegen und auf der Tafel hat jemand ein Smiley hinterlassen. Niemand ist da, den man zur aktiveren Mitarbeit ermuntern oder gar zurechtweisen müsste. Es herrscht eine ungewohnte Stille und man hat alle Zeit der Welt. Durch die Fenster fallen Lichtstrahlen auf den Boden und zeichnen die Maserung der Holzdielen nach, Staubteilchen steigen in diesen Lichtstrahlen auf und nieder. Alles atmet Ruhe, Stille, Frieden Und so hat man schon bald alle Geräte für den Versuch aufgebaut. Es handelt sich also um eine Wasserdampf- Destillation, bei der Duft- und Aromastoffe aus Blütenteilen herausgelöst werden sollen.

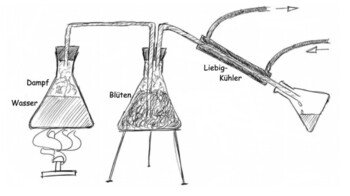

Man hat das Destillationsgut, die gesammelten und zerkleinerten Blüten vorbereitet und in einen Erlenmeyer-Kolben gefüllt, diesen mit einem Pfropfen verschlossen, der mit zwei Glasröhrchen bestückt ist, von denen das eine in das Blütenmeer eintaucht, während das andere nur kurz in den Glasbehälter hineinreicht. Das längere Glasröhrchen verbindet den Behälter mit einem weiteren Erlenmeyer-Kolben, der mit etwas Wasser gefüllt ist, um den nötigen Wasserdampf zur Verfügung stellen zu können und unter dem deshalb ein Teclu- Brenner aufgestellt ist.

Das zweite, das kürzere Röhrchen, führt in eine Kühlvorrichtung. Durch diese strömt der mit Duft- und Aromastoffen angereicherte Wasserdampf über ein Glasröhrchen in einen Auffang-Behälter, in die sog. Vorlage. Dieses Glasröhrchen ist von einem etwas größeren Glasrohr umschlossen, durch das gleichzeitig kaltes Wasser fließt und so den Wasserdampf im inneren Glasrohr abkühlt und kondensieren lässt.

Es ist also alles vorbereitet und die Destillation kann beginnen. Zunächst erhitzt man das Wasser – das dauert etwas, aber dann blubbert schon bald das Wasser und erste Dampfblasen steigen auf. Hier stellen sich schon Gedanken ein, die das Ganze aus dem Alltäglichen herausholen und zu etwas Besonderem machen: Die Dampfblasen im Wasser sind durchsichtig, denn der Dampf selbst ist ja unsichtbar. Indem er sich im Wasser befindet und von ihm umhüllt ist sehen wir sein Vorhandensein in seiner Unsichtbarkeit als durchsichtige Wasserblase. Die durchsichtige Klarheit des Wassers ist – neben seiner Fähigkeit sich allem Äußeren bereitwillig anpassen zu können - eine seiner wunderbaren Eigenschaften, die uns immer wieder in Erstaunen versetzen können:

Wir Menschen können allen möglichen oder auch unmöglichen Unrat ins Wasser kippen; wir können es mit „Ab“wässern verunreinigen – es braucht doch immer nur ein wenig trockene Luft und ein bisschen Sonnenschein und schon verdunstet es und lässt uns all den Unrat und all das „Ab“ der sog. Abwässer zurück. In seinem Inneren verbindet es sich nicht mit diesem Unrat, immer bleibt es rein und keusch und sich selber treu. „Damit habe ich nichts zu tun!“, scheint es zu sagen. Und so steigt es auf, verdichtet sich wieder, wird zur Wolke, regnet sich aus und fließt zum Meer, löst sich dort im Gesamt auf, um dann eines Tages wieder aufzusteigen und wieder als Wolke über das Land zu ziehen und der Erde und uns Menschen das Leben zu erhalten.

Und dieser große Kreislauf des Lebens spielt sich vor unseren Augen im Kleinen ab: Das Wasser geht aus dem flüssigen Zustand in den gasförmigen über. Es stirbt sozusagen dem einen Bereich der Welt, um in einem anderen neu zu erstehen. Und so strebt in unserm Erlenmeyer-Kolben weiterhin Blase um Blase nach oben, löst sich in das Luftmeer auf und folgt dem ihm vorgegebenen Weg durch das Glasröhrchen in das Blütenmeer.

Dazu wurde es von außen angeregt, denn von sich aus bliebe das Wasser - Wasser und sähe gar keine Notwendigkeit seine Zustandsform zu wechseln. Fließen ist ihm ureigene Tätigkeit, wobei es der Schwerkraft folgend nach unten fließt, um schließlich ins Meer zu münden und sich von dort wieder auf die Reise zu begeben, die uns Menschen das Leben ermöglicht. Dieser wiederkehrenden Reise des Wassers, meinte schon der Alte aus Weimar, gleiche die Seele des Menschen.

Des Menschen Seele

Gleicht dem Wasser:

Vom Himmel kommt es,

Zum Himmel steigt es,

Und wieder nieder

Zur Erde muss es.

Ewig wechselnd.

Nun aber wird es von außen gezwungen seine Zustandsform zu ändern und sich leicht und flüchtig nach oben zu bewegen. Und wie es auch bereitwillig seine Strömungsrichtung ändert, wenn sich ihm auf seinem Weg zum Meer ein Hindernis in den Weg gestellt wird, so lässt es sich jetzt erwärmen und steigt auf und folgt bereitwillig den Wegen, die ihm vorgegeben werden.

Wie meinte Hermann Hesse noch?

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,

An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,

Er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten.

Als Wasserdampf strömt es durch das Glasröhrchen hindurch in das Meer aus Blüten. Hier nimmt es bereitwillig die leichten, flüchtigen Duft- und Aromastoffe der Blüten auf, die sich durch die Hitze weiten und flüchtig werden. Auch diese sterben sozusagen dem einen Bereich der Welt, um in einem anderen neu zu erstehen. Sie lösen sich aus ihrer Gebundenheit mit den Blüten und überlassen sich dem Wasserdampf, der sie mit sich nimmt und weiterführt. Gemeinsam strömen sie nun durch das Kühlrohr, in dem sie durch die Abkühlung kondensieren. Ihre Leichtigkeit, ihre Flüchtigkeit haben sie aufgegeben, sind nun wieder dichter, irdischer und nicht mehr so beweglich wie zuvor als Dampf.

Im Flüssigwerden trennen sie sich wieder: Der zu Wasser abgekühlte Dampf sinkt im Auffang- Behälter nach unten, während die Öle oben schwimmen. Sie wurden aus den einzelnen Blüten herausgeholt und haben sich nun zu einer goldgelb schimmernden Flüssigkeit vereint, die nun mit Hilfe einer Pipette oder eines Scheidetrichters wieder vom Wasser getrennt werden kann.

Allzu schnell ist sie schon wieder vorüber, die Destillation und der Raum tritt wieder ins Blickfeld. Auch die Sonnenstrahlen sind über den Boden weitergewandert und ein Blick auf die Taschenuhr mahnt zum Aufbruch.